Casino Gizbo: официальный сайт онлайн казино

| 🎰 Бренд | Gizbo Casino (Гизбо Казино) |

| 🗓 Начало работы | 2024 |

| 🏢 Владелец | Fun Fusion N.V. |

| 📜 Лицензия | Кюрасао |

| 🌐 Языки | Русский, английский, немецкий, французкий и др. |

| 💰 Валюта | Рубль, доллар, евро и др. |

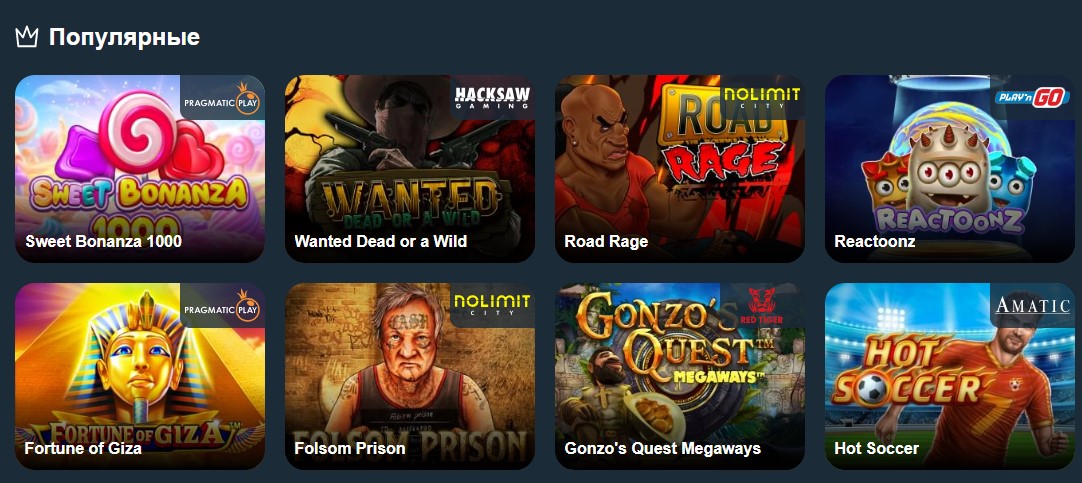

| 🎮 Игровые автоматы | 3000+ |

| 💵 Режимы игры | На деньги/Демо |

| 📱 Платформы | ПК/Мобильная версия для Android и IOS |

| 🎁 Бонусы | Приветственный, бонус на депозит, кэшбэк, акции и турниры |

| 💳 Методы платежей | Банковские карты, электронные кошельки, криптовалюта |

| 🔗 Зеркало | Доступно |

| 📞 Служба поддержки | Чат, почта, телеграм |